Benzinpreis steigt um 50 Cent – was steckt dahinter?

Autohaus Temmer vergibt top KFZ-Mechaniker Jobs mit Aufstiegsmöglichkeiten in Leibnitz

Ein Job als Quereinsteiger in Leibnitz? Bei Partl Bau sind die Chancen besonders hoch

Fehlende Mimik nach einer Botox-Behandlung? Ein Schönheitschirurg aus Wien klärt auf

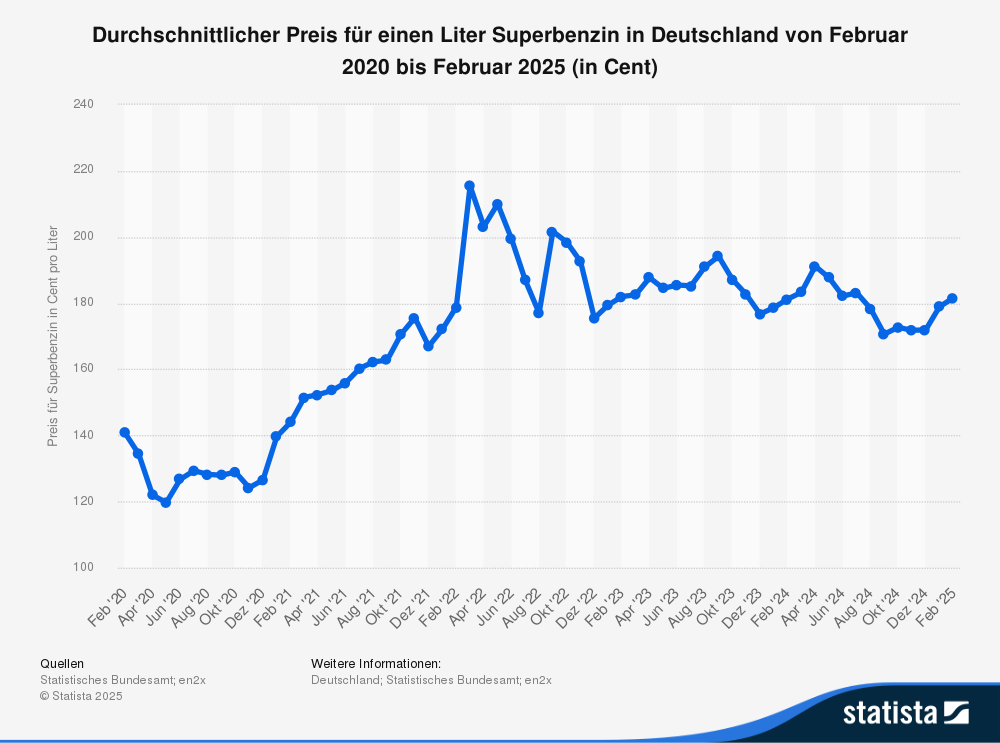

Benzinpreis steigt um 50 Cent – diese Entwicklung hat Deutschland innerhalb von zwölf Monaten spürbar erreicht. Zwischen Februar 2024 und Februar 2025 kletterte der Preis für Superbenzin im Schnitt von rund 1,65 Euro auf über 2,15 Euro je Liter. Dieser Anstieg trifft nicht nur Pendler und Privatverbraucher, sondern hat auch weitreichende Folgen für Unternehmen mit hohen Mobilitäts- und Logistikkosten.

Benzinpreis: Preisanstieg seit 2023 im Überblick

Die Preisentwicklung zeigt ein deutliches Bild. Während Kraftstoffpreise in den Jahren 2020 bis 2022 stark schwankten, stiegen sie ab Ende 2023 wieder merklich an. Treiber waren eine Reihe von Faktoren: steigende Rohölpreise, CO₂-Abgaben, geopolitische Unsicherheiten sowie die wieder anziehende Nachfrage im Nachgang der Energiekrise.

Wie die folgende Statistik zeigt, bewegt sich der durchschnittliche Preis für einen Liter Superbenzin in Deutschland inzwischen wieder deutlich über der 2-Euro-Marke. Die Entwicklungen zwischen 2020 und 2025 zeigen einen klaren Preistrend mit mehreren Ausschlägen – insbesondere in den Jahren 2022 und 2024.

Internationale Preisvergleiche: Deutschland im oberen Drittel

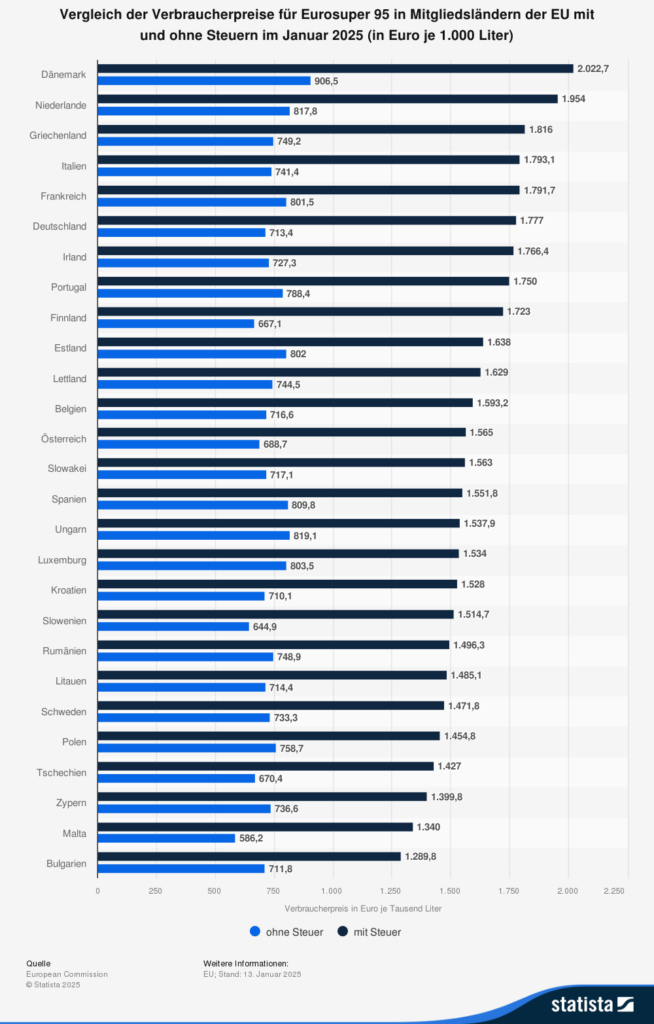

Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit seinen Endverbraucherpreisen nicht allein, liegt aber im oberen Drittel der EU-Staaten. Besonders die Steuerlast macht hierzulande einen großen Anteil des Benzinpreises aus.

Im Januar 2025 betrug der Verbraucherpreis inklusive Steuern rund 1.777 Euro je 1.000 Liter (also 1,78 Euro pro Liter), in anderen Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden lag dieser Wert sogar noch deutlich höher. Ohne Steuer läge der Preis in Deutschland bei rund 713 Euro je 1.000 Liter – das entspricht etwa 71 Cent pro Liter.

Die folgende Statistik zeigt, wie sich die Benzinpreise in Europa zusammensetzen – mit und ohne Steuern. Besonders auffällig ist der starke Unterschied zwischen Netto- und Brutto-Preisen, was die zentrale Rolle der Steuerpolitik in der Preisgestaltung unterstreicht.

Benzinpreis: Steuern und Abgaben als Hauptkostenfaktor

Der Endpreis an der Tankstelle besteht zu mehr als 60 % aus Steuern und Abgaben. In Deutschland setzen sich diese aus der Energiesteuer, der Mehrwertsteuer sowie der CO₂-Bepreisung zusammen. Seit dem 1. Januar 2024 liegt der CO₂-Preis bei 45 Euro pro Tonne – ein Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahr.

Das führt allein zu einer Verteuerung des Literpreises um rund 4 bis 5 Cent. Die Mehrwertsteuer wirkt dabei doppelt, da sie auf den Gesamtpreis inklusive anderer Abgaben erhoben wird.

Die folgende Statistik zeigt, entfällt der größte Anteil mit 80,8 Cent je Liter auf Kosten, CO₂-Abgabe und Gewinnmargen. Weitere 65,4 Cent entfallen auf die Energiesteuer und 27,8 Cent auf die Mehrwertsteuer. Zusammengenommen ergibt sich daraus der typische Verkaufspreis pro Liter.

Benzinpreis steigt: Auswirkungen auf Unternehmen

Gerade im gewerblichen Bereich hat der Anstieg spürbare Folgen. Unternehmen mit großem Fuhrpark oder dezentraler Logistikstruktur, wie Handwerksbetriebe, Lieferdienste, Bauunternehmen oder Pflegedienste, kämpfen mit deutlich gestiegenen Betriebskosten.

Viele Betriebe versuchen, durch Routenoptimierung, Telematiklösungen oder Fahrzeugumstellungen auf alternative Antriebe gegenzusteuern. Doch kurzfristig lassen sich diese Investitionen nicht flächendeckend umsetzen. In der Folge werden Preissteigerungen an Kunden weitergegeben oder interne Margen reduziert.

Besonders betroffen sind Transportunternehmen im Fernverkehr, wo der Kraftstoffanteil an den Gesamtkosten teilweise über 30 % liegt. Auch Speditionen berichten über zunehmenden Kostendruck, insbesondere bei Langstreckenfahrten ins europäische Ausland. Diese Entwicklungen wirken sich mittelfristig auf Lieferketten, Produktpreise und Kalkulationen aus.

Reaktionen aus Politik und Verbänden

Die Bundesregierung hält trotz öffentlicher Kritik an der CO₂-Bepreisung fest. Sie sieht darin ein zentrales Element der Klimapolitik, um fossile Kraftstoffe langfristig unattraktiv zu machen. Förderprogramme für E-Mobilität und öffentliche Infrastruktur sollen die Alternativen stärken – doch bis diese Angebote flächendeckend nutzbar sind, bleibt der klassische Verbrenner für viele Menschen und Unternehmen die einzige Option.

Wirtschaftsverbände fordern unterdessen gezielte Entlastungen für Branchen mit hohem Mobilitätsbedarf oder eine Reform des Energiesteuersystems, um den Standort Deutschland nicht weiter zu belasten.

Alltagsverhalten und Verbraucheranpassung

Auch Privatpersonen passen ihr Mobilitätsverhalten schrittweise an. Autofahrten werden gezielter geplant, das Interesse an Hybrid- oder Elektrofahrzeugen steigt, ebenso wie die Nutzung von Preisvergleichs-Apps.

In Städten steigen viele Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr um – sofern dieser verfügbar und zuverlässig ist. In ländlichen Regionen bleibt das Auto jedoch alternativlos. Hier ist der Preisanstieg besonders spürbar, da längere Distanzen zur Arbeit oder zum Einkaufen Alltag sind.

Gleichzeitig zeigen Tankstellenbetreiber, dass sich das Kaufverhalten verändert: Weniger Volltanken, mehr spontane Kleinmengen. Die Kundschaft reagiert sensibler auf Tagespreise und Tankzeitpunkte – ein Zeichen dafür, wie stark der Preis inzwischen das Verhalten beeinflusst.