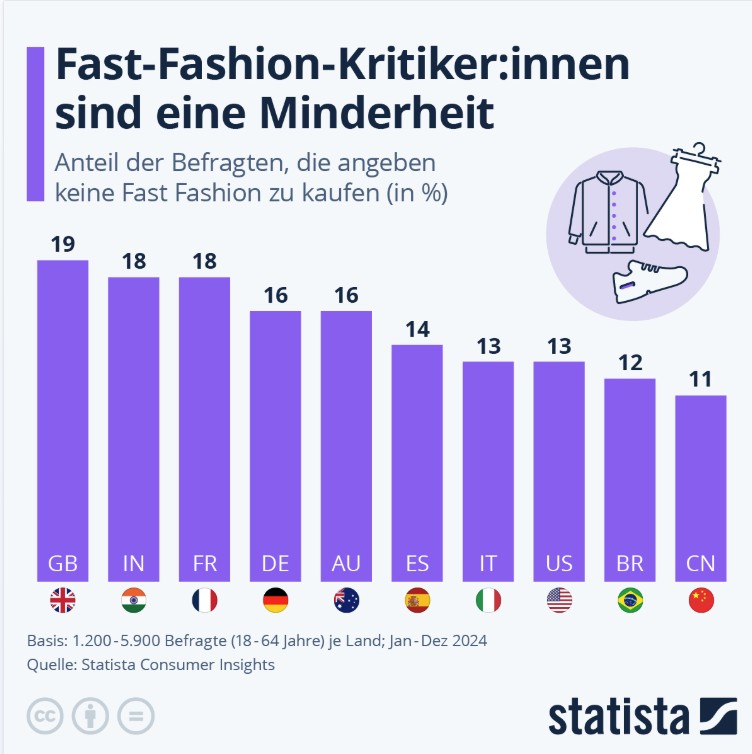

Nur 16 % sagen Nein zu Fast Fashion – warum der Wandel so schwerfällt

Autohaus Temmer vergibt top KFZ-Mechaniker Jobs mit Aufstiegsmöglichkeiten in Leibnitz

Ein Job als Quereinsteiger in Leibnitz? Bei Partl Bau sind die Chancen besonders hoch

Warum ist Praxiserfahrung so wichtig – der größte Steuerberater in Leibnitz im Interview

T-Shirts für den Preis eines Cappuccinos, ständig neue Kollektionen, überall verfügbar – Fast Fashion ist zum festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Für viele klingt das nach Freiheit, Individualität und günstigem Lifestyle. Doch hinter der schicken Oberfläche verbirgt sich eine Industrie, die Umwelt und Menschen stark belastet. Gleichzeitig entstehen neue Trends rund um Nachhaltigkeit, Second-Hand und bewusstem Konsum. Aber wie schlimm ist Fast Fashion wirklich? Und ist nachhaltige Mode immer die bessere Wahl – oder einfach nur das bessere Marketing?

Warum kaufen so viele Menschen Fast Fashion?

Fast Fashion boomt – und das ist kein Zufall. Kleidung ist heute so günstig und verfügbar wie nie zuvor. In großen Städten findet man alle paar Meter Filialen von H&M, Zara, Primark oder Bershka. Online liefert Shein täglich neue Styles – für den Preis eines Kaffees.

Der Grund, warum so viele Menschen Fast Fashion kaufen, ist simpel: Bequemlichkeit + Preis + Trends.

Günstig: Ein T-Shirt für 4 €, eine Hose für 10 € – für viele Menschen mit begrenztem Budget klingt das verlockend. Schnell verfügbar: Neue Kollektionen jede Woche – das bedeutet, ständig was Neues zum Anziehen. Sozialer Druck: Auf Social Media scheint niemand zweimal dasselbe Outfit zu tragen. Mode wird Wegwerfware. Einfache Zugänglichkeit: Fast Fashion ist überall – im Einkaufszentrum, online, sogar in Supermärkten. Kurz gesagt: Fast Fashion passt perfekt in eine Welt, die von Geschwindigkeit, Abwechslung und geringem Aufwand lebt.

Nur 16 % der Befragten in Deutschland geben an, bewusst auf Fast Fashion zu verzichten – trotz der bekannten Probleme wie Umweltbelastung und Ausbeutung in der Produktion. In China sind es sogar nur 11 %, während Großbritannien mit 19 % etwas kritischer konsumiert. Die Zahlen zeigen: Die große Mehrheit kauft weiterhin, trotz aller Kritik.

Was ist eigentlich das Problem?

Fast Fashion klingt praktisch, aber bei genauerer Betrachtung wird’s unethisch. Denn dieses Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn an allen Ecken gespart wird: bei Umweltstandards, bei Löhnen, bei Qualität.

Schauen wir uns die wichtigsten Kritikpunkte mal etwas genauer an:

Ressourcenverbrauch: Die Textilindustrie verbraucht enorme Mengen Wasser, Energie und Chemikalien. Für ein T-Shirt: ca. 2.700 Liter Wasser.

Klimabelastung: Die Modebranche verursacht mehr CO₂-Emissionen als internationale Flüge und Schifffahrt zusammen.

Müllberge: Billig produzierte Kleidung hält oft nur wenige Wäschen. Folge: Über 90 Millionen Tonnen Kleidung landen jährlich auf dem Müll.

Arbeitsbedingungen: Viele Arbeiter in Ländern wie Bangladesch, Pakistan oder Äthiopien arbeiten für Löhne unter der Armutsgrenze – oft ohne Sicherheitsstandards.

Warum findet gerade ein Umdenken statt?

In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein verändert. Viele Menschen – vor allem jüngere Generationen – stellen Fragen wie: Wer hat meine Kleidung gemacht? Wie umweltfreundlich ist dieses Material? Brauche ich wirklich noch ein neues Kleid?

Social Media spielt hier sogar eine doppelte Rolle: Einerseits beschleunigt es Trends, andererseits macht es Missstände sichtbar. Berichte über katastrophale Fabrikbedingungen oder Umweltskandale erreichen Millionen.

Zudem wächst der Markt für nachhaltige Labels, Second-Hand-Mode und Repair-Angebote. Initiativen wie #WhoMadeMyClothes oder Kleidertausch-Partys werden immer populärer. Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur „Öko“, sondern auch stylisch.

Ist Fast Fashion wirklich schlimmer als nachhaltige Mode?

Die Antwort: Im großen Ganzen – ja. Aber es gibt Grauzonen. Nachhaltige Mode verspricht: faire Löhne, umweltfreundliche Materialien, langlebige Qualität. Viele Marken halten das ein. Doch auch hier gilt: Nicht alles, was „grün“ wirkt, ist es auch. Greenwashing ist ein wachsendes Problem – wo „Bio-Baumwolle“ draufsteht, steckt manchmal trotzdem Ausbeutung drin.

Andersherum ist auch nicht jeder Fast-Fashion-Kunde gleich umweltfeindlich. Für manche Menschen ist günstige Kleidung schlicht die einzige Option – ob finanziell oder geografisch. Zudem versuchen auch einige große Marken, nachhaltiger zu produzieren – mit Recycling-Programmen oder „Conscious“-Kollektionen. Aber: Diese machen oft nur einen kleinen Bruchteil des Gesamtangebots aus.

Kurz gesagt: Fast Fashion ist grundsätzlich problematischer, aber nachhaltige Mode ist nicht automatisch perfekt – und nicht für alle sofort zugänglich.

Der erste Schritt ist Bewusstsein

Fast Fashion ist symptomatisch für unsere Zeit: billig, schnell, bequem. Aber genau das macht sie problematisch – für Mensch und Umwelt. Nachhaltige Mode bietet wichtige Alternativen, ist aber nicht immer makellos.

Der entscheidende Punkt ist nicht, dass jeder sofort alles richtig macht. Sondern: dass wir anfangen, bewusster zu konsumieren, zu hinterfragen und unsere Gewohnheiten zu reflektieren. Denn Veränderung beginnt nicht im Kleiderschrank – sondern im Kopf.