Palästina von 130 Ländern anerkannt: Warum zögern die anderen?

Autohaus Temmer vergibt top KFZ-Mechaniker Jobs mit Aufstiegsmöglichkeiten in Leibnitz

Ein Job als Quereinsteiger in Leibnitz? Bei Partl Bau sind die Chancen besonders hoch

Warum ist Praxiserfahrung so wichtig – der größte Steuerberater in Leibnitz im Interview

Kann Palästina wirklich als Staat anerkannt werden – oder bleibt es ein Konflikt, der die Weltpolitik auf die Probe stellt? Seit Jahrzehnten streiten Diplomaten, Politiker und Völkerrechtler über die Frage, ob Palästina souverän sein darf. Das Land beansprucht das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem, doch während über 130 Staaten die Palästinensische Autonomiebehörde offiziell anerkennen, halten andere – darunter Deutschland, die USA und viele EU-Länder – weiterhin Abstand. Die Situation zeigt, wie eng geopolitische Interessen, Friedensbemühungen und diplomatischer Pragmatismus miteinander verwoben sind.

Was ist eigentlich Grund des Konflikts?

Die Wurzeln des Konflikts reichen bis in das frühe 20. Jahrhundert zurück. Nach dem Ende des britischen Mandats in Palästina 1948 entstand der Staat Israel, während Hunderttausende Palästinenser ihre Heimat verloren und in Flüchtlingslager abwandern mussten. Die UN verabschiedeten 1947 einen Teilungsplan, der einen arabischen und einen jüdischen Staat vorsah, doch dieser Plan wurde von den arabischen Staaten abgelehnt. Seitdem prägen Kriege, Intifadas und Friedensverhandlungen das Land.

Eskalation seit Oktober 2023

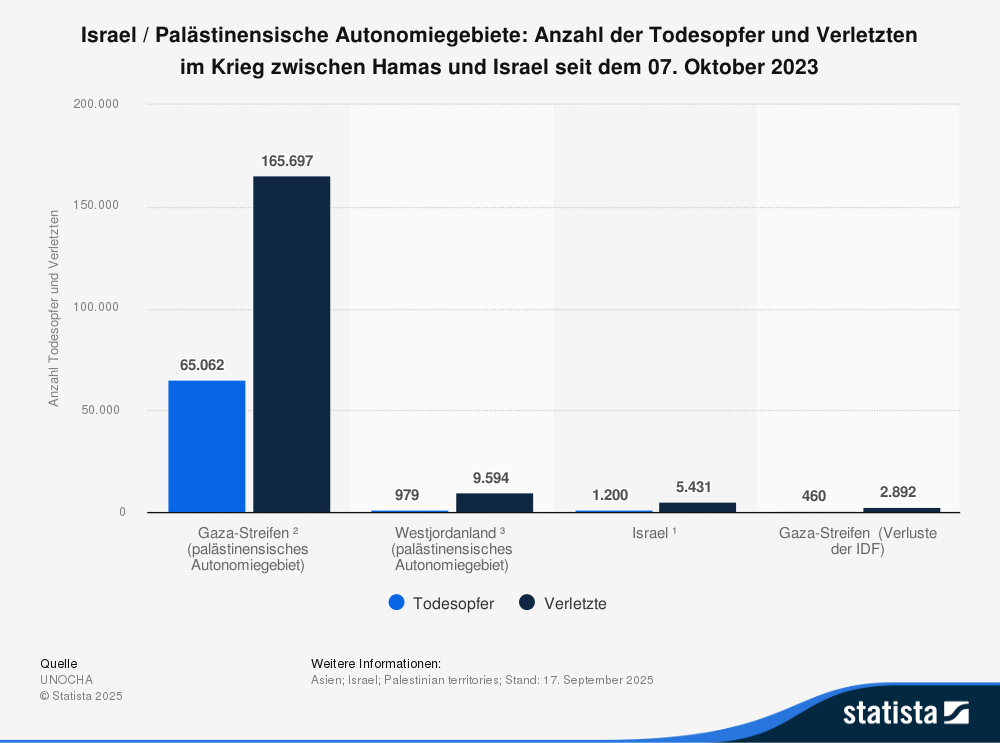

Am 7. Oktober 2023 startete die palästinensische Hamas einen koordinierten Angriff auf Israel. Die Attacke, die als eine der schwersten in Jahrzehnten gilt, forderte rund 1.200 Todesopfer und über 5.400 Verletzte auf israelischer Seite. Israel reagierte umgehend mit der sogenannten Operation Iron Swords, die den Gazastreifen stark traf: Strom-, Treibstoff- und Trinkwasserversorgung wurden unterbrochen, die Bevölkerung wurde zum Verlassen des Nordens aufgefordert. Über 1,9 Millionen Menschen waren innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht, viele in Richtung ägyptische Grenze.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen war katastrophal. Laut dem Ministry of Health in Gaza starben rund 65.062 Menschen, weitere 165.697 wurden verletzt. Im Westjordanland wurden 979 Todesopfer und 9.594 Verletzte registriert, die Mehrheit durch israelische Soldaten, ein kleiner Teil durch Siedler. Während der ersten Phase eines Waffenstillstandsabkommens, das am 19. Januar 2025 in Kraft trat, konnten erste Geiseln ausgetauscht und Hilfslieferungen wieder in den Gazastreifen gebracht werden. Dennoch wurde das Waffenstillstandsabkommen seit März 2025 erneut durch Angriffe unterbrochen, sodass die Lage weiterhin angespannt bleibt.

Die Anerkennungsfrage ist hochbrisant

Die Anerkennung Palästinas als Staat bleibt politisch hochbrisant. Länder wie Schweden, Brasilien oder Südafrika haben Palästina offiziell anerkannt. Andere, wie Deutschland oder die USA, warten auf Fortschritte bei Friedensverhandlungen. Die internationale Gemeinschaft versucht, die Zwei-Staaten-Lösung zu fördern, doch territoriale Streitpunkte wie die Kontrolle über Ostjerusalem, Siedlungspolitik und Sicherheitsfragen blockieren Fortschritte.

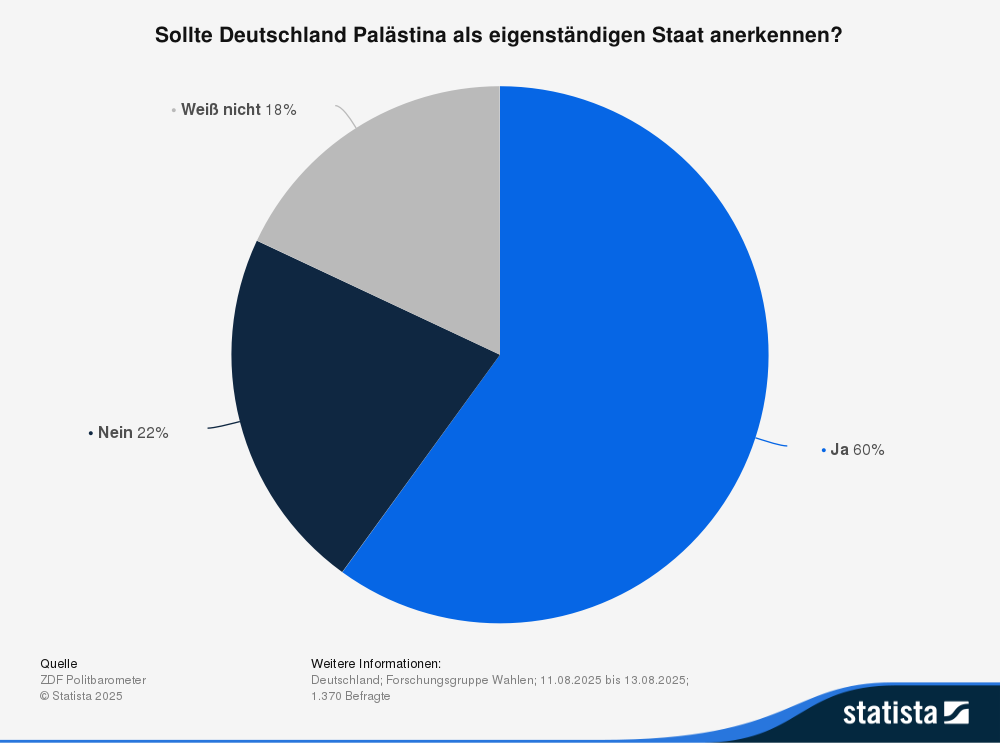

Im Nahostkonflikt steht seit langem eine Zwei-Staaten-Lösung im Raum, indem Israel und der Staat Palästina gemeinsam existieren. Rund 60 % der Befragten waren im August 2025 der Meinung, dass Palästina von Deutschland offiziell als Staat anerkannt werden sollte. 22 % der Befragten sprachen sich jedoch gegen die Anerkennung des Staates Palästina durch die Bundesregierung aus.

Wie drastisch sind die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa?

Der Konflikt hat auch direkte und indirekte wirtschaftliche Folgen für Europa:

- Handelsbeziehungen: Europa ist ein bedeutender Handelspartner für Israel und die palästinensischen Gebiete. Eskalationen unterbrechen Lieferketten und hemmen Investitionen.

- Energiepreise: Instabilität im Nahen Osten kann Öl- und Gaspreise beeinflussen, auch wenn die Region nicht mehr den größten Teil der globalen Energieversorgung stellt.

- Investitionsrisiken: Unternehmen vermeiden Projekte in unsicheren Gebieten, etwa Infrastruktur in Gaza oder im Westjordanland.

- Migration und Humanität: Konflikteskalationen führen zu Fluchtbewegungen, auf die Europa reagieren muss, sowohl humanitär als auch politisch.

Wie geht es in Zukunft weiter mit Palästina?

Die Zukunft Palästinas bleibt ungewiss und hängt von einer Vielzahl politischer, diplomatischer und gesellschaftlicher Faktoren ab.

Ein mögliches Szenario ist die Zwei-Staaten-Lösung, bei der ein unabhängiger palästinensischer Staat neben Israel entsteht. Voraussetzung dafür wären ernsthafte Friedensverhandlungen, die Themen wie Grenzen, Sicherheit, Jerusalem und das Rückkehrrecht der Flüchtlinge regeln.

Eine weitere Möglichkeit ist die Einstaaten-Lösung, also ein einziger Staat für Israelis und Palästinenser. Dies wirft jedoch komplexe Fragen nach politischer Gleichberechtigung und Minderheitenrechten auf und dürfte ein langwieriger und schwieriger Prozess sein.

Ohne bedeutende Fortschritte könnte der Konflikt im Status quo verharren, mit wiederholten militärischen Eskalationen, humanitären Krisen und politischen Spannungen – ähnlich wie seit dem 7. Oktober 2023, als die Angriffe der Hamas und die darauffolgenden israelischen Militäroperationen die Region in eine massive Krise stürzten.

Auch der Einfluss internationaler Akteure wird entscheidend sein. Länder wie die USA, EU-Mitgliedsstaaten, Ägypten oder Katar können über Diplomatie, wirtschaftliche Unterstützung oder Druck auf beide Seiten den Verlauf wesentlich beeinflussen.

Letztlich bleibt offen, ob Diplomatie, internationale Vermittlung und innerpalästinensische Einigkeit stärker wirken als historische Konflikte und militante Eskalationen. Die Region könnte Stabilität erreichen – oder weiterhin von Konflikten geprägt bleiben.