Psychische Erkrankungen: 31 % der Deutschen betroffen

Autohaus Temmer vergibt top KFZ-Mechaniker Jobs mit Aufstiegsmöglichkeiten in Leibnitz

Ein Job als Quereinsteiger in Leibnitz? Bei Partl Bau sind die Chancen besonders hoch

Warum ist Praxiserfahrung so wichtig – der größte Steuerberater in Leibnitz im Interview

Psychische Erkrankungen betreffen mittlerweile 31 % der Deutschen. Diese Entwicklung wirft eine zentrale Frage auf: Sind wir als Gesellschaft überfordert? Die steigende Zahl der Betroffenen deutet auf tiefgreifende Herausforderungen hin. Arbeitsbelastung, soziale Unsicherheiten und individuelle Stressfaktoren spielen eine immer größere Rolle. Während psychische Erkrankungen früher oft tabuisiert wurden, zeigt sich heute ein offenerer Umgang mit dem Thema.

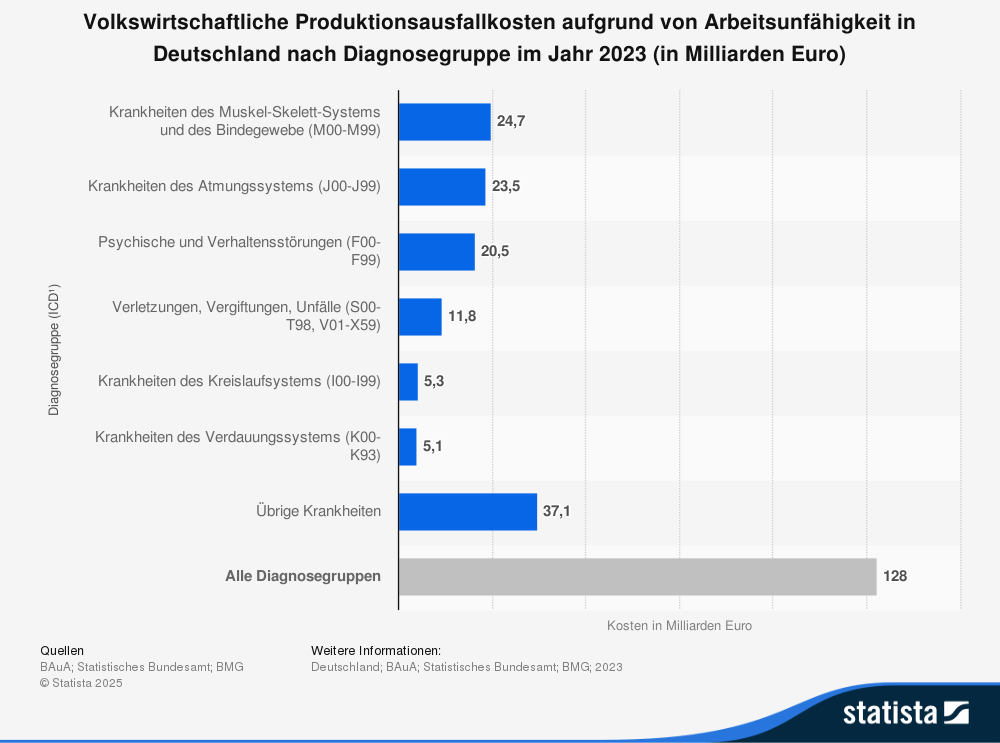

Volkswirtschaftliche Auswirkungen psychischer Erkrankungen

Die wirtschaftlichen Folgen psychischer Erkrankungen sind enorm. Jährlich entstehen Produktionsausfallkosten von über 17 Milliarden Euro aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen. Diese Kosten betreffen nicht nur Unternehmen, sondern auch die gesamte Volkswirtschaft.

Eine Statistik zeigt, dass im Jahr 2023 die Produktionsausfälle durch Krankheiten des Verdauungssystems bei rund 5,1 Milliarden Euro lagen. Im Vergleich dazu sind die Kosten durch psychische Erkrankungen deutlich höher. Psychische Erkrankungen führen oft zu langen Krankheitsausfällen und einer verringerten Leistungsfähigkeit. Das wirkt sich direkt auf Unternehmen aus, da Beschäftigte nicht nur häufiger fehlen, sondern auch weniger belastbar sind.

Die Frage ist, ob genug getan wird, um diese Kosten langfristig zu senken. Investitionen in Prävention und eine bessere psychische Gesundheitsversorgung könnten dazu beitragen, die Belastungen für Unternehmen und die Gesellschaft zu reduzieren.

Einfluss sozioökonomischer Faktoren

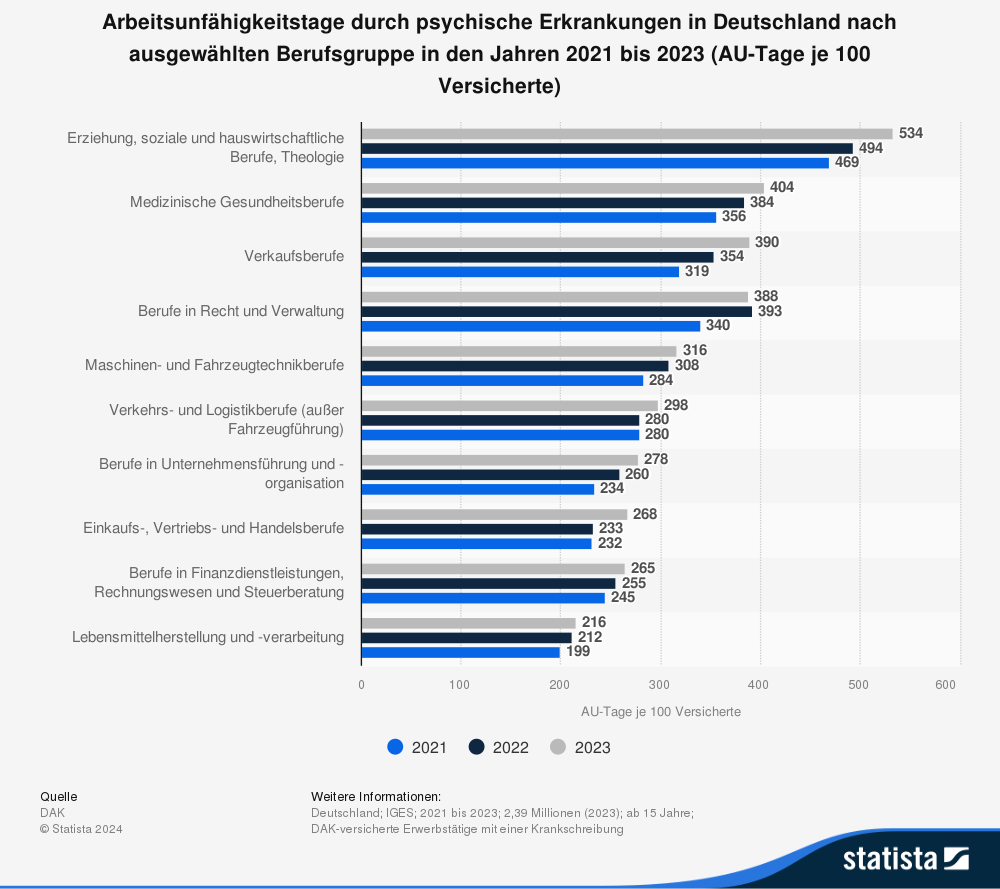

Das Auftreten psychischer Erkrankungen hängt stark mit verschiedenen sozioökonomischen Aspekten zusammen. Alter, Geschlecht und Berufsgruppe spielen eine entscheidende Rolle. Besonders betroffen sind soziale und hauswirtschaftliche Berufe sowie medizinische Gesundheitsberufe.

In diesen Bereichen sind Menschen oft hohen emotionalen und körperlichen Belastungen ausgesetzt. Wer in sozialen Berufen arbeitet, muss sich intensiv mit anderen Menschen und deren Problemen auseinandersetzen. In hauswirtschaftlichen Berufen kommen oft lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne hinzu. Diese Faktoren erhöhen das Risiko für psychische Erkrankungen erheblich.

Besonders besorgniserregend ist, dass sich psychische Erkrankungen oft über Jahre hinweg entwickeln. Wer in einem stark belastenden Beruf arbeitet und keine ausreichende Unterstützung erhält, läuft Gefahr, langfristig gesundheitliche Probleme zu bekommen.

Belastung in medizinischen Gesundheitsberufen

Ein Blick auf die Statistik verdeutlicht die Situation: Im Jahr 2023 kamen auf die Berufsgruppe der medizinischen Gesundheitsberufe rund 404 Arbeitsunfähigkeitstage je 100 DAK-Versicherte aufgrund psychischer Erkrankungen. Diese Zahl unterstreicht die immense Belastung, der Beschäftigte in diesem Sektor ausgesetzt sind.

Pflegekräfte, Ärzte sowie weiteres medizinisches Personal sind täglich mit schweren Schicksalen, Zeitdruck und Personalmangel konfrontiert. Viele leiden unter der hohen Verantwortung und den oft schlechten Arbeitsbedingungen. Dies führt nicht nur zu einem erhöhten Krankenstand, sondern auch zu einem steigenden Fachkräftemangel in der Branche.

Gleichzeitig zeigt sich, dass psychische Erkrankungen in diesen Berufsgruppen oft lange nicht erkannt oder ernst genommen werden. Viele Betroffene arbeiten trotz starker Belastung weiter, aus Angst vor Stigmatisierung oder beruflichen Nachteilen.

Psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

Auch bei jungen Menschen ist die psychische Gesundheit ein zentrales Thema. Studien zeigen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Besonders während der Pandemie haben sich Depressionen, Angststörungen und Essstörungen in dieser Altersgruppe stark erhöht.

Schulstress, soziale Medien und Zukunftsängste sind nur einige der Faktoren, die die psychische Gesundheit von jungen Menschen belasten. Besonders problematisch ist, dass viele Kinder und Jugendliche nicht die Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Psychotherapieplätze sind oft rar, und viele Familien wissen nicht, an wen sie sich wenden können.

Globale Perspektive auf psychische Erkrankungen

Weltweit sind psychische Erkrankungen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die drittgrößte gesundheitliche Belastung. Diese globale Perspektive zeigt, dass es sich um ein universelles Problem handelt, das in vielen Ländern ähnliche Herausforderungen mit sich bringt.

Besonders in Ländern mit schwachen sozialen Sicherungssystemen haben Betroffene oft kaum Zugang zu psychologischer oder psychiatrischer Hilfe. Doch auch in wohlhabenden Ländern wie Deutschland zeigt sich, dass die Versorgungslage nicht immer ausreicht, um die wachsende Zahl der Erkrankten zu unterstützen.

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage: Sind wir als Gesellschaft überfordert? Die steigenden Zahlen und die damit verbundenen Kosten machen deutlich, dass Handlungsbedarf besteht.